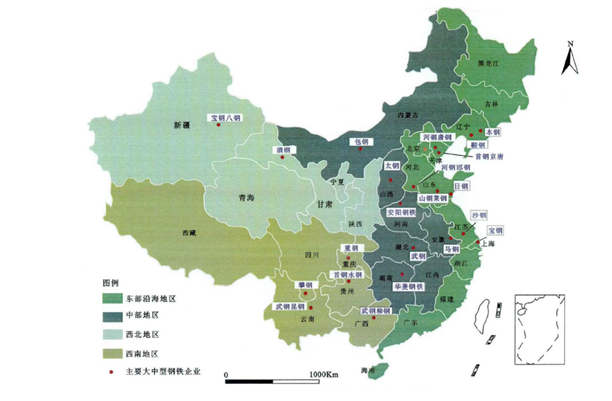

图1 我国重点钢企区域分布

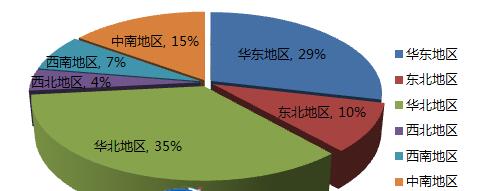

炼钢产能的分布情况与产量分布类似,产能集中分布在环渤海的几个省份和中部地区省份。其中华北地区炼钢产能占全国的35%,其次是华东地区、中南地区、东北地区、西南地区和西北地区。

图2 分区域炼钢产能占比

“十三五”正值全球经济复苏延缓,世界形势复杂多变。受此影响,制约中国经济发展的所谓“三期叠加”因素被放大,迫使我国经济进入“新常态”,经济下行压力大。今年三季度GDP下降到6.9%,下行压力进一步加大,全年预计7%。按照以往GDP与钢铁消费强度的关系,GDP7%,钢铁增长应该在3%,但实际上可能并不能达到。因为GDP的构成正在发生变化,在投资、出口、消费“三套马车”中,投资贡献率过去一直超过50%,而消费不到35%。由于钢铁“被发展”的主要拉动因素是投资,因此在投资占比很高的情况下钢铁消费强度很高;今后消费和投资贡献率要换位,即投资占30%,消费占60%,而消费拉动不了钢铁需求,随着投资占比的大幅下降,钢铁需求萎缩,同样的GDP,钢铁消费强度大大下降,因此7%的 GDP不可能带动3%的钢铁增长。另一方面,随着科技进步特别是制造业的进步,钢铁消费强度也在降低。我国用钢高强化、用钢减量化趋势已越来越明显。原国家冶金局局长赵喜子认为,“一个是GDP构成的变化,一个是投资构成的变化,这两个因素的叠加,使我国钢材消费强度不断降低,2005年万元GDP 消耗钢材200多公斤,2007年降到174公斤,2014年只有110公斤,平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的递减速度,“十三五”末也将降到50公斤左右;再把经济新常态下的GDP构成和投资构成两个因素考虑进去,“十三五”末将降到20至30公斤。如果“十三五”期间GDP按年增3.6万亿计,每年增加钢材720至900万吨就够了。”因此,“十三五”期间我国钢铁产业不再以单纯的布局调整为主,而是将产业升级做为主旋律。

首先,新的钢铁工业布局将以“走出去”为目标,配合“一带一路”的发展契机,在战略带动的区域市场从建设钢材供应基地开始,逐步推进深加工、物流配送直至建设适度规模的钢铁厂。其次,国内现有的空间布局将继续优化。积极推进中心城市城区钢厂转型和搬迁改造,实现国内有效钢铁产能向优势企业和更具比较优势的地区集中。主要依托国内能源和矿产资源的重大项目优先在中西部资源地布局,主要利用进口资源的重大项目优先在沿海沿边地区布局,有序推进城市钢铁、有色、化工企业环保搬迁,引导生产要素集聚依托国家重点工程打造一批具有国际竞争力的制造企业,以产业链为纽带以产业园为载体发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务业平台完备的现代产业集群。最后,在产业规模上,国内钢铁产能则大力推进联合重组,到2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于60%,形成3~5家超大型钢铁企业集团。